拍历史人物,要用历史角度、历史眼光

——访《百年巨匠》文学篇顾问莫言

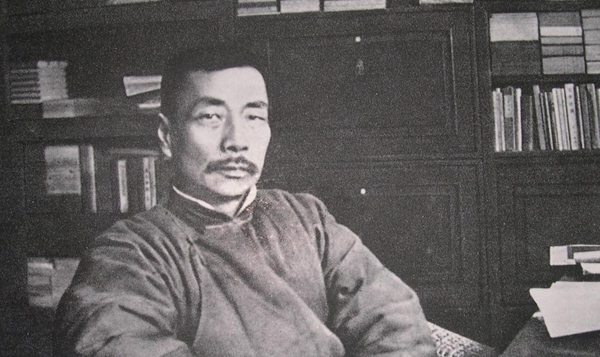

莫言与杨京岛、肖同庆(文学篇总导演)交谈

“纪录片挺难弄的,我是外行,我从来没写过纪录片的脚本,也没参与过纪录片的拍摄。”谈到百集大型系列人物传记纪录片《百年巨匠》,中国艺术研究院文学艺术创作研究院名誉院长、著名作家、《百年巨匠》文学篇顾问、《百年巨匠》宣传片代言人莫言第一句话就谦逊地说。而当记者问及将来如果拍摄他的纪录片,他希望在片中呈现怎样的一个莫言时,莫言更是笑称,“我希望永远不要拍我的纪录片”。

日前,莫言和《百年巨匠》出品人、总策划杨京岛,《百年巨匠》文学篇总导演肖同庆在北京银谷艺术馆共同商议拍摄事宜。《百年巨匠》文学篇将按照每个人物两集、共12集的规模,拍摄鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺6位20世纪的文学巨匠。

莫言还应邀为《百年巨匠》创作了主题曲的歌词。在谈到这次创作时,莫言介绍说是从法国回来的飞机上写的,“京岛要求我只能写六句,而六句要把文学、绘画、书法、音乐、戏剧等这么多的艺术门类、这么多的大师、一百年的历史概括进去,实在是太难了。后来我只能多写两句, 写了八句。”在交谈中,莫言从文学家的角度,对纪录片的拍摄和表达提出了一些看法和建议。

把历史人物道德化是不公正的

对待历史人物,就要用历史角度、历史眼光,不能用现在的眼光、认识水平来苛求历史。社会发展到现在,每个人的评价都有好几种声音,如果兼顾所有声音,那么把握到什么程度就是关键。

比如对郭沫若解放后一些诗文的评价,他在那样的环境和万众瞩目的焦点上,一言一行、只言片语都可能被格外地放大,许多人如果被放在他那个位置上也未必能做得比他好,所以不能苛求历史人物。我觉得不能过分地把历史人物道德化,把历史人物道德化实际上是不公正的。

纪录片应如何表现文学家

作为一个读者来讲,我想纪录片还是要聚焦在他们的作品上、他们作品塑造的人物上。对作家评价最客观、最重要的标准就是作品,离了作品只拍他们的个人生活、身世、经历,意义不大,应该用作品把这些东西带出来,还是围绕着作品说话才最有说服力。

在表现形式上诗歌可以朗诵,当然小说也可以朗诵, 但还是难以形象化,也只能借助于作品的影像。这6个人的作品都有电影、话剧和各种各样的舞台剧,可以把已经变成影像化、舞台化的东西拿过来,用这些形象化的东西使他的作品给观众以更形象化的感受吧。比如鲁迅已拍成电影的《祝福》《阿Q正传》等。

这些人留下的有关的影像资料,比如他们的演讲、朗诵自己的诗歌;他们的作品、手稿和当时的一些照片;还有他们作品改编的舞台剧、影视作品;后代人、研究者的讲述,除了这几部分构成,别的恐怕很难再想出其他的办法来。

时代造就大师、巨匠

郭沫若早期的话剧《屈原》、《蔡文姬》、《虎符》等,在那样的时代里还是产生了巨大的正能量的,对于抗战、革命来说也是一种号角,那种环境下就需要这样的作品来鼓劲、提气,所以他那个时期的创作比较简单化、公式化、概念化,是可以理解的,也是时代的需要。现在的创作讲究艺术、人性的复杂,但那时候来不及精雕细琢,根据需要可能三天就排出来了,这就是时代的造就。这些大师、巨匠也完全是时代造就的,就像恩格斯讲的,时代需要这样一批人, 就产生了这样一批人,所以他们的创作是因时代而发,一直服务于时代,也推动了时代的发展。

鲁迅

雅俗共赏是非常高的要求

对于一个艺术家的评价不会是恒定不变的。包括鲁迅,前两年也有过负面的评论,认为对他的评价太高了,其他的作家更别说了。每一个时代的人,看同样的作品都会有不同的感受,对于作家的评价应该也会变。在地位确定的基础之上,会有各种各样的看法。当代作家更难说了,盖棺也很难论定。

人们对作家的评价很难做到纯粹从艺术角度来评价,包括对画家也是这样。往往会把人和作品分离开,从评价这个人而因人废文、因人兴文。不喜欢这个人,因为这个人大节有亏,道德方面有缺陷,然后就把他的作品否定了;或者这个人在道德方面树立了一个标杆,顺便也把他不重要的作品给抬高了。因为时过境迁,当代人很难回到当时的历史境遇里面。如果是对历史关注的人,还可能想象当时的历史状况。一般的观众和读者就会根据作品而论,所以一部片子要让每一个阶层、每一个人都满意,是不可能的,只能录取几点, 只能取一个最大公约数。雅俗共赏其实是一个非常高的要求。

作品也有自己的命运

艺术家的个人遭遇跟社会境遇契合在一起,个人的痛苦包括情感的痛苦,正好和社会的痛苦合拍,个人的痛苦和社会大多数人的痛苦是一致的,这时个人情感抒发变成了社会情感的抒发。像郭沫若的《女神》,在艺术上肯定有不同的看法,但那个时候大多数人都处在痛苦压抑之中,所以“女神”这样一种呼唤,就变成时代的号角,引发了大多数人的共鸣。我的《红高粱》里的插曲《妹妹大胆向前走》这样一首歌现在肯定流传不开,但是在上世纪80年代的社会环境里,一下子就契合了当时人的情感。所以,一部作品的走红是同时代相关的。现在再放电影《红高粱》,可能就没人来看,感觉没什么意思,当时却能引发很大的反响,因为代表了当时很多人内心深处的诉求和呐喊。

作品跟人一样,也有自己的命运。可能过了很多年,大家冷静下来一想,这部作品艺术价值并不高,艺术价值上可能把它推翻,但它在文学史上曾经轰动一时,做史的人必须记载。所以,进入了文学史的作品,未必是伟大的艺术作品, 而是史上有名的作品。

(原文刊于2014年12月1日《中国艺术报》)