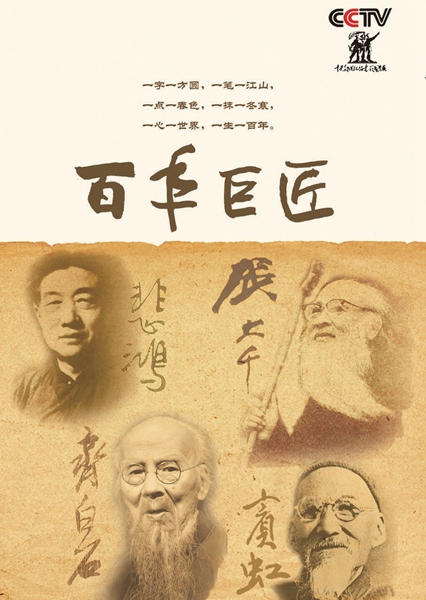

还原巨匠本色 重塑大师形象

——大型人物传记纪录片《百年巨匠》第一部问世

《百年巨匠》第一部

“一字一方圆,一笔一江山;一点一春色, 一抹一冬寒;一心一世界,一生一百年……” 随着片头曲浑厚深沉的男低音的吟唱,一部视觉的中国现代美术史徐徐揭开序幕。

1942年流落在北京法源寺的齐白石如果没有遇到陈师曾的赏识,他的命运会是怎样?晚年双目失明的黄宾虹的笔墨一团漆黑,他究竟在表达一种什么样的艺术呢?1915年夏在黄浦江畔踯躅徘徊的徐悲鸿如果真的跳进了大海,中国现代美术的潮流是否会因此而改向?一直保持着中国传统生活方式的张大千,是如何仅仅凭着一支画笔在异国他乡生活和立足的呢?……即将在中央电视台播出的36集系列大型人物传记纪录片《百年巨匠》,以独特的镜头语言为观众一一作了解答。

1955年,齐白石与梅兰芳

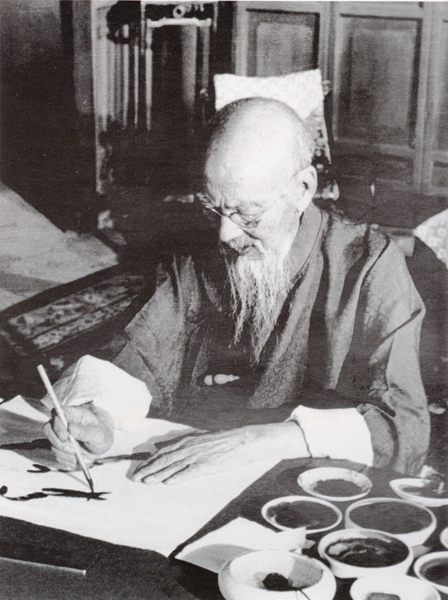

1955年2月14日,黄宾虹为胡一川夫妇来访作画,这是黄宾虹生前作画的最后留影,距逝世已不到两个月。

用镜头梳理中国近现代美术史

从19世纪末开始,与100多年来历经磨难的中国近代历史一样,中国的传统艺术不仅受到了西方文化前所未有的冲击,同时自身也面临着巨大的危机。正是在当时这样一个内忧外患、西学东渐的时代背景下,中国美术史翻开了新的一页,一大批致力于用艺术改良中国传统文化,用艺术救国救亡的美术先驱应运而生。从五四新文化运动开始直至新中国成立,经过不同时期几代艺术家的不断探索创造和不懈努力创新,中国美术呈现出了一个前所未有的繁荣局面,也由此诞生出了一批对中国画坛乃至世界画坛具有深远影响的艺术巨匠,其中有继承中华民族优秀文化传统、承前启后的国画大师,如齐白石、黄宾虹、张大千等;有深受西洋绘画观念影响,用西方艺术改良中国美术的油画大师,如徐悲鸿、林风眠、刘海粟等;也有为新中国美术事业做出了巨大贡献的代表人物,如李可染、吴作人、傅抱石、李苦禅、潘天寿、关山月等。

3年前,北京银谷艺术馆和中央电视台联合摄制了人物专题片《美术大师——吴作人》和《国画大师——张大千》,播出后颇受关注。《美术大师——吴作人》还被列为新中国成立六十华诞献礼片。北京银谷艺术馆执行馆长杨京岛是这两部片子的总策划和出品人,如今回头来看,他坦言当时制作节目时。由于播出栏目的特定的节目形态,片中静态的访谈太多,对大师画作本身呈现不够,并由于栏目节目的时长有限,无法展开大师丰富精彩的人生故事,因此,他萌发了拍摄大型人物传记纪录片《百年巨匠》的念头。

齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、张大千都是中国现代美术史上鼎鼎大名的人物,过去已有一些表现他们的影像作品:齐白石有专题片,还有电影;徐悲鸿纪念馆做过八集的徐悲鸿专题片;台湾也拍摄过张大千的专题片;唯独黄宾虹最受冷遇,生前无影像记录,身后也没有像样的专题片。目前所能见到的各个大师的专题片,多成为大师成就的流水账,不少还带有明显的意识形态印记和歌功颂德的意味,人物故事讲得很热闹,但对其绘画艺术缺少深入解读,片子中甚至看不到几幅大师的画作。

在杨京岛的计划中,《百年巨匠》共拍摄艺术巨匠12人,每个人物分上中下三 集,共36集。第一批推出的人物是徐悲鸿、齐白石、黄宾虹、张大千,第二批拟推出吴作人、关山月、刘海粟、傅抱石、潘天寿、李苦禅、林风眠、李可染。从2011年起, 每年推出四位大师,整部作品将分三年拍摄制作完成。

《百年巨匠——张大千》内江开机仪式

《百年巨匠——张大千》台北开机仪式

《百年巨匠》出品人杨京岛、第一部总导演赵伟东等在美国丹佛美术馆采访徐悲鸿之子徐庆平、女徐芳

杨京岛多年来从事书画活动的组织和策划,早年曾成功推广汇源果汁、步步高前身小霸王等知名品牌,在弘扬和宣传中国传统文化艺术方面积累了丰富经验。《百年巨匠》由银谷艺术馆投资,杨京岛希望把它做成一部有意义、可传世的精品。

学美术出身的中央电视台纪录片导演赵伟东担任《百年巨匠》总导演。他直言, 以前的美术家专题片,往往把大师巨匠拍成一个个完美的人,就像好人好事故事集, 用简单的逻辑把一个复杂的人概念化了。

“大家觉得把他们遗忘得太久了,虽然我们把他们当成文化旗帜,但是在我们今天的文化生活里没有他们。只有拍卖会传出来齐白石又拍了几个亿,而在我们的文化生活中其实没有齐白石。齐白石的北京故居像个大杂院,破破烂烂、年久失修;徐悲鸿纪念馆没有人去,他在上海的故居成为了社区警务工作站,在南京等地故居里,室内的陈设也早已面目全非;黄宾虹的故居只有两个村民在看管,不仅杂草丛生,屋檐下还居然结出了马蜂窝,而他的纪念馆更是不为人知……”在拍摄《百年巨匠》的过程中,赵伟东感触颇深。

系列纪录片为何取名《百年巨匠》? 杨京岛说有三个原因:一、这些巨匠都是近百年来引领中国美术的著名艺术大师; 二、他们的年龄至今都已过百;三、这些巨匠产生的年代正是近代百年来中国社会历经沧桑发生巨变的一个特殊时代,他们用自己的精彩人生和艺术创造为中国近代文化史和中国美术史书写了一页不朽的艺术篇章。

“我们的口号是‘还原巨匠本色,重塑大师形象’,用原貌、原作、原物、原址和情景再现的手法还原这些巨匠的本色,用亲友、同事、学生、当事人、见证者的讲述还原一个丰富的人。当我们走进历史深处的时候,我们发现这些人的文化性,他们自身具有的价值,远远大于我们这个时代赋予他们的表面的光鲜的东西。我们没有像过去的纪录片一样,把大师的生平故事逐一展开罗列,然后搞一个‘高大全’,把别人说过的东西再添枝加叶说一遍。当我们用镜头重现这些巨匠的人生轨迹和绘画艺术时,等于用纪录片的方式重新梳理了一遍中国近现代美术史。”赵伟东如此阐述《百年巨匠》的创作宗旨。

摄制组在星斗塘齐白石故居拍摄

《百年巨匠》出品人杨京岛、第一部总导演赵伟东等合影于台北故宫前

《百年巨匠》出品人杨京岛、第一部总导演赵伟东采访齐白石之子齐良末

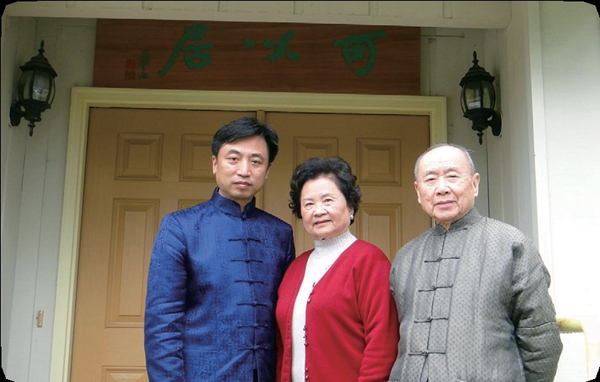

《百年巨匠》出品人杨京岛与张大千之子张保罗、女张心瑞合影于张大千美国故居可以居

《百年巨匠》出品人杨京岛与黄宾虹女儿黄映家合影于杭州

寻访大师踪迹抢救历史文献

《百年巨匠》采用追溯历史、挖掘史实的方式,力求以客观的视角和平视的角度, 还原巨匠本色,重塑大师形象。因此,文献价值就是《百年巨匠》的拍摄主旨。

为了体现文献性,尽可能展现出大师的生前原貌、原作、原物、原址,并且通过口述历史的还原方式展现出大师的本色,摄制组不惜成本,跑到世界各地追寻大师的踪迹,行程足以绕地球一圈。“拿张大千来说,他生前去过的地方,我们能去的基本都去了,自从在他的家乡四川内江开机以后,包括上海、北京、苏州、黄山、敦煌、兰州、青城山、成都、重庆、台北、美国、法国,为什么要去呢?因为你只有在现场,才能拍摄到真实的景物。”杨京岛十分看重纪录片的现场感。

摄制组拍《齐白石》,去了湘潭、长沙、北京、西安;拍《徐悲鸿》,去了宜兴、上海、南京、合肥、北京、法国巴黎、美国丹佛;拍《张大千》,去了重庆、成都、西安、兰州、台湾,法国尼斯、巴黎,美国蒙特雷、旧金山、洛杉矶;拍《黄宾虹》,去了安徽、浙江、上海……“这些大师去过的所有地方,我们几乎无一遗漏地走了一遍,拍了一遍。徐悲鸿当年上学的巴黎美术学院,张大千办过画展的卡梅尔小镇, 我们也去了,虽然已找不到当年的痕迹, 但是至少在片子里要有记录。”赵伟东说。

由于这些大师都早已去世,只能拍摄到大师生前创作的原作、使用过的原物、生活过的原址,然后在收集和整理资料的基础上,尽可能地展示他们各个时期的代表作品,并采用虚实结合的拍摄手法,将大师人生中重要的场景进行巧妙的情景再现。在《百年巨匠》中,情景再现的片段随处可见,很好地起到了烘托气氛、帮助叙事的情景效果。

在《黄宾虹》的开头,伴随着解说词映入观众眼帘的是这样一幅场景:“这是1952年夏天的一个傍晚,在杭州西湖边栖霞岭19号这个院落中,一位老人正沉浸在自己的艺术世界里,他就是年逾90岁的画家黄宾虹。此刻,他面前的画纸经过层层积染,早已经变成了漆黑一团,而他却视而不见。因为,他的双目几乎已经失明了。没有人能够知道,此时的黄宾虹画的到底是什么,或许,他正在描绘的是自己内心深处的艺术。”为拍摄上述场景,摄制组来到杭州西湖边栖霞岭19号院,专门从扬州请来多年研习黄宾虹画风的画家李清扮演晚年黄宾虹,并布置作画的场景,才完成了这组镜头。

在《齐白石》中,齐白石曾孙齐天山扮演曾祖父,形神兼备,众口称赞。起初,齐天山觉得自己演曾祖父是不敬,在导演几番劝说之后,他还是接受了这一任务。湖南湘潭广电局局长也在片中带着感情出演了齐白石灵前祭拜恩师的片段。在拍摄原貌、原作、原物、原址的同时,摄制组进行了大量的采访,采访对象包括艺术家亲属及其后人、弟子及其后人、友人及其后人、历史见证者、研究学者,取得了独家的口述历史资料。《百年巨匠》采访人数之多,寻访地域之广,在美术家专题片里应该是创纪录的。

“张大千的三个儿子、三个女儿我们都采访了。其中张大千的儿子张保罗,一直跟着父亲几十年,简直是活档案。他之前从来不接受媒体采访,我们是首家媒体,跟我们聊家史聊了两天,得到了第一手、最真实的资料。”杨京岛说,“关于大千先生的很多不实的传说,这次得到了澄清和纠正。台湾的傅申、巴东是研究张大千的学术权威,林百里是收藏张大千作品最多的收藏家,黄天才是他多年的故友,还有跟随大千先生在巴西生活学习很多年的孙家勤等人,我们也都采访到了。”有意思的是,在四川拍摄《张大千》的过程中,杨京岛才听家人说起他的爷爷当初跟张大千认识,不由得感叹缘分之奇。

“光《张大千》这个片子,我们采访过的人,已经有晏济文、龙园屏、白雪石、孙家勤、张枭、楼浩之6位不在了,他的一个儿子、一个朋友、四个学生先后离世。大千先生的朋友晏济元先生当时110岁了,我们到晏老家里拍摄,他躺在床上已不会说话,我们拍到了他生前的最后一个场景。”杨京岛告诉记者,《百年巨匠》其实是在抢救历史,给未来的美术史研究留下实录文献。

齐白石儿子、徐悲鸿的女儿、张大千子女等在看过样片后都说,这部专题纪录片是反映其父亲生平和艺术最真实、最全面的一部。

专家视角解读大师人生

作为一部大型系列传记体的人物纪录片,《百年巨匠》通过影像还原和口述历史的方式,梳理中国近现代美术史,解读大师人生和艺术。“既然了解了这些人的生平,看到了这些人大量的原作、原物、原址,那么就想知道大师为什么能成为大师,这想必是观众的期望。后来我们发现:我们的工作就是解读,在叙述故事的基础上解读。镜头已经告诉你他家里有几口人、几间房,告诉你这里曾发生了什么,然后让专家去回答一系列‘为什么’。”赵伟东表示,《百年巨匠》的质感在于文献性和权威性,而权威性体现于专家解读。

《百年巨匠》不同于一般的人物故事讲述,所选取的大师巨匠不仅继承了数千年中国美术的优秀传统,并且在中国近百年以来特定的历史时期勇于吸收新的观念和文化内涵,突破旧有的僵局,分别创立了他们独特的绘画语言和理论体系。该片通过叙述他们波折的人生经历,展现出近百年历史的风云巨变,并邀请当今最具权威的研究专家进行解读,有助于观众深入了解这些巨匠的美学观念、艺术造诣、创作风格。

在赵伟东看来,这些大师由于画价卖得很高,被当代收藏界推得很高,他们被历史定了位,身上多了某种光环,有了某种固定的描述之后,他们就变成遥不可及的神了。“比如黄宾虹,即便在美术界对他的艺术价值也是知之甚少,很多人听说过黄宾虹,迷迷糊糊知道黄宾虹伟大,但是并不知其究竟因何伟大。大家并没有静下心来解读这个人,黄宾虹被人云亦云、主观定性了。”因此,把这些大师还原成生动、鲜活的人,并给予严谨、深刻的解读尤其重要。

《百年巨匠》汇聚了中国美术界一流的专家学者,以高端、权威的学术支持作为后盾,并且力求反映现今全国乃至全球领域内最新的研究成果,以及我们所处的这个时代对大师的理解与诠释。《百年巨匠》专家团队包括:中国美协名誉主席靳尚谊、中国美协主席刘大为、中国美协副主席冯远、中国国家画院院长杨晓阳、中国美术学院院长许江、中国艺术研究院研究员郎绍君、中国美术馆研究馆员刘曦林等一大批专家学者。他们中有的参与了节目的策划,有的发表了独到的解读,有的提出了中肯的建议,对《百年巨匠》的顺利拍摄提供了巨大的帮助。

摄制组对专家的采访尽量做到“有话则长,无话则短”,在剪辑时尽量寻找专家话语中最精辟的一个观点、最出彩的一句表述。“专家不宜长篇大论,就要最精彩的那句话,点到为止就可以。如果说多了,大讲学术性,观众就没兴趣了。专家不是演员,没有台词,我们就从大量的采访素材里反复寻找这一两句话。因为画面跳剪的话,容易形成断章取义,所以我们要求完整地引用专家的一个句式表达,起点、停顿点要清晰,而且不打磕巴,我们为此没少花心思。”赵伟东说。

在解读齐白石“能在不求似中得似”的绘画风格时,杨晓阳在片中只说了不到一百个字:“他的话不多,就是似与不似之间,这几个字已经把几千年总结完了。后几千年我认为也超不过他,你可以做不同的版本的解释,本质就是这样子,太似为媚俗,不似为欺世,贵在似与不似之间,这已经说完了。”

在《黄宾虹》中,许江也只用了寥寥数十字谈了他眼中的黄宾虹:“黄宾虹的意义不仅仅对于画中国画,对于所有艺术的后来者,我觉得他都是一个楷模,一个最为丰富的精神资源。所以我是从这个意义上来说,他是一个了不起的大师。”冯远言简意赅地概括了黄宾虹在中国美术史上的地位和价值:“在他身上既有中国近现代绘画的一些精华,保留的非常完整。同时在现代绘画,在中国绘画由传统形态,在语言技法变化的过程中间,他达到了相当高的这个境界。所以黄宾虹先生这个艺术成就,无论怎样讲,对我们后者的启发、影响和对美术史的意义,都是无可估量的。”

“看过样片的一些朋友说,艺术家被你们这么拍了以后,忽然发现他们就像是时代的英雄。我说他们就是英雄,英雄也有气短时,英雄也有落泪时,每一个英雄都有成长的过程,都是先走完人的路,才能登上神坛。”赵伟东说,“他们自己并不是神,但他们的作品很神,虽由人作,如有神助。他们的艺术超越时代,超越文化,就是世间永存的东西。”

“跳进跳出”旨在观照今天

为了避免做成一部美术专业领域的教科书,同时还要避免做成流水帐式的人物故事集,《百年巨匠》在叙事结构上别出心裁,采取了“跳进跳出”的方式讲故事。

在《徐悲鸿》第一集,开篇讲的是1915年夏天一个傍晚发生的事:“黄浦江畔,一个年轻孤单的身影正在这里绝望地踯躅徘徊,这个挣扎在十里洋场里的青年,已经花掉了身上的最后一枚铜板,而苦苦等待的另一个工作机会也泡了汤。假如,他真的就这样跳进了黄浦江,那么,中国和世界将从此失去一位画坛巨匠。”紧接着,时光穿越近100年,镜头从上海黄浦江跳到美国丹佛:“2011年10月30日,初冬的丹佛不仅迎来了第一场瑞雪,也迎来了一场来自东方的艺术盛宴,‘徐悲鸿——现代中国绘画的开拓者’大展,在被公认为美国中西部最好的丹佛艺术馆隆重开展。”然后,镜头又拉回到1895年的江苏宜兴,那年徐悲鸿出生于这座闻名遐迩的陶都……

为何采用这种“跳进跳出”的方式? 观众会适应、接受吗?赵伟东对此深思熟虑,非常自信。“追溯历史,挖掘史实,绝不是跳进历史拔不出来,不会像跳水一样, 一个猛子扎进去不出来了。我们不是做历史纪录片,我们是用今天的视角,在今天的资料文献基础上讲故事,从一幅画、一个遗址、一个纪念馆推进去,叙述完这个故事马上跳出来。”赵伟东认为,“跳进跳出”的结构方式,有助于观照现实,重新衡量它们的价值。

这个思路固然很好,但在片中实现起来并不容易。“从一个时代跳出来,马上转入另一个时代,镜头不好衔接。比如,画家昨晚做了一个梦,三天后到了巴西,用语言叙述这件事不难,因为语言可以随便跳跃,但用镜头表现就有难度了。如果镜头东一榔头西一棒子,没有流畅感,观众是没法接受这种信息的。”因此,《百年巨匠》后期制作时强调寻找“故事节点”。赵伟东说:“徐悲鸿如果跳江了意味着什么?他小时候到底画了什么?哪些因素改变了他的命运?……关键是找到人物命运的节点和绘画生涯的节点,要给观众留下想象的余地。”

《百年巨匠》的叙述依靠“节点”推进,同时注重细节的真实,不刻意渲染民间传说和夸大其词的故事,避免低级庸俗的噱头。比如,关于张大千有几个夫人,片中只说事实,不做评论。再如,徐悲鸿和孙多慈相恋,是徐悲鸿人生命运的一个关节点,片中必然有所涉及。导演通过介绍徐悲鸿的一幅画作,用三言两语交代了这位女子的身世和命运。“画中的这位年轻女子名叫孙多慈。这位出身名门的江东才女在被画入这幅作品的时候,无论如何也料想不到,自己竟会被卷入大艺术家徐悲鸿的家庭情感纠纷中,并为此纠结了一生。”

在整体结构上,《百年巨匠》对于每个传主人生历程和艺术生涯的概述也别具匠心,准确到位。片中,徐悲鸿的命运用船和水来比喻,他生在水乡宜兴,坐船去上海,又坐船去巴黎,一直在漂泊,不断远行和他的命运密切相关,因此《徐悲鸿》三集分别用了“命运之舟”“艺术之帆”“理想之舵”三个标题。齐白石出生苦寒,以艺谋生,一生离不开一个“匠”字,《齐白石》三集分别用了“从木匠到画匠”“从画匠到画家”“从画家到巨匠”。黄宾虹一生不被人理解,走上了孤独的大师之路,片中紧紧围绕他和笔墨的关系而展开,《黄宾虹》三集的标题分别是“笔墨灵犀”“知白守黑”“浑厚华滋”。张大千是个制造传奇的人物,在很年轻的时候就出名,抗战时期跑到敦煌临了3年壁画,后来选择出走用一支画笔为中国在海外争地位,片中突出表现他的巨大影响力,《张大千》三集的标题分别是“南张北溥”“乱世面壁”“东张西毕”。

摄制组采访张大千生前好友黄天才

摄制组采访张大千作品藏家林百里

《百年巨匠》里,很多起头都是一幅绘画作品,解说词说这张画是哪一年在什么情况下画的,通过具体的作品“跳进”历史,让观众始终在观照历史和现实的关系。“同时,在展开叙述时也有很多合理的假设。比如,如果齐白石在胡沁园的栽培下成为了民间画师之后,就那么安安稳稳地守着书斋和田亩过下去,他未来会是什么样?如果没有五出五归、独闯北京,是否还有今天美术史上的齐白石?“我们试图告诉观众,在命运的节点上,人往往是不由自主的,上天不让他过安稳日子,时代偏不让他按惯性活下去,大师有他成为大师的独特驱动力。”赵伟东说。

正是在“跳进跳出”的叙述方式中,这些大师巨匠身上独特的驱动力得以呈现和解读。赵伟东说:“有些学者说张大千是出身于书香门第,这不知从何谈起。事实上张大千幼时家穷,他的父亲曾做过弹棉花匠、收荒匠,兄弟几个甚至一度靠跟着父亲挑水卖水为生,他母亲生他的时候吃的是萝卜缨,他幼年一直帮母亲、姐姐干活……你需要重新看待这个人,重新寻找这个人成为大师的动力。齐白石做农民不合格,做粗木匠没体力,而为了生存他只能改变自己的境遇。学做雕花匠以后,他显露出了过人的灵巧,尤其是当他拿到《芥子园画谱》,不懂画理就能临摹得惟妙惟肖,可见他对于艺术一定有着过人的天赋。绘画只是爱好,但不能当饭吃,当没有别的办法,只能拿它当饭吃的时候,他就会做得特别好。独特的驱动力一定是这些人成为大画家的关键,而不仅仅是爱好。”

用镜头记录大师的生前原貌、原作、原物、原址

多媒体技术打造纪录片精品

《百年巨匠》制作团队精英荟萃,阵容强大。该片出品人高峰是中央电视台副台长、中央新影集团总裁、中国纪录片工作委员会会长。银谷艺术馆馆长杨京岛——作为出品人、总策划、总监制,曾出品策划建国五十周年18集大型专题纪录片《今日中国》等影视作品。第一部制片人胡永芳是中央视台发现之旅频道总监,作品获中国电视“彩虹奖”、中国纪学会十佳纪录片等。该片总导演赵伟东在中央电视台长期从事大型人文历史、文化艺术类电视纪录片创作、策划、撰稿等工作,代表作品多次获得国内外各种奖项。

《百年巨匠》最初设定的目标就是“国际水准、精品意识”。在后期制作上,讲求 大气质朴、一气贯通。在剪辑上,基本采用 “切”的方式,干净利索,不故弄虚玄,不使用大量感觉廉价的特技。这就对前期拍摄提出了很高的要求,对于画面的构图、场景调度、内容呈现必须进行精确的设计。在技术手段上,采取当代最前端的多媒体技术包装呈现,对历史资料照片运用AE包装,讲求在不破坏原有资料质感的情况下统一包装、统一呈现方式,提升作品的精致程度。

长期以来呈现美术作品是电视表现的一个难题,由于绘画作品的构图与电视屏幕的格式不同,长短高低总会有很多难以弥补之处,作品包装就尤为重要。之前,在拍摄制作《美术大师——吴作人》和《国画大师——张大千》时,摄制组在这方面进行了一些初步探索。“画家传记纪录片,首先要有他的画,有对画的解读。片子里要尽可能多地呈现他不同年龄、不同阶段、不同风格的作品,这样才有意思,让懂画不懂画的人都产生兴趣。《百年巨匠》采用了最新技术手段,在这方面下了大功夫。” 杨京岛说。

中国画讲究高远的意境,须有一定的底蕴、一定的修养,才能看得懂。怎样在很短的时间内,让观众对画家及其作品留下深刻印象进而看懂?“片子里出现了这些大师的很多代表作,并且进行了深入浅出的解读。为什么会画这样的画?为什么会用这种方法?我们用了一些动画的方式予以呈现,或许会带给观众一些新奇和惊喜。”赵伟东说,动静结合的作品展示,目的还是引发观众的兴趣。很多不懂画的朋友先睹为快,在看过样片后表示,现在能够看懂这些大师的作品了。

对于无法拍摄还原的历史场景和特殊背景,该片也采用了三维动画来展示,但不是真实还原,而是用写意的手法进行渲染,营造某种氛围和意象。比如,在表现张大千和毕加索的会晤场景时,摄制组专程来到当年他们见面的城市——法国尼斯, 在相关具体地点进行拍摄,然后再用资料照片,以动画的方式加以补充。

打造纪录片精品是一项系统工程,每个环节都要精益求精。解说词是纪录片中至关重要的内容和要素,解说词写得如何,直接关系到纪录片的视听效果、整体质量。《百年巨匠》的解说词表述严谨,简洁明快,朗朗上口。“解说词既要有文学性,还要尽量口语化,让老百姓一听就能听懂,仔细琢磨还要有分量。拍摄前先有一份稿子,在拍的时候根据实际情况作大幅调整,一遍拍摄一遍出新稿,回来后还要不断地磨词,力求达到口语化的文学表述。”赵伟东说,摄制组成员四个月没有回过家,天天就是在磨词,为此绞尽脑汁,煞费苦心。

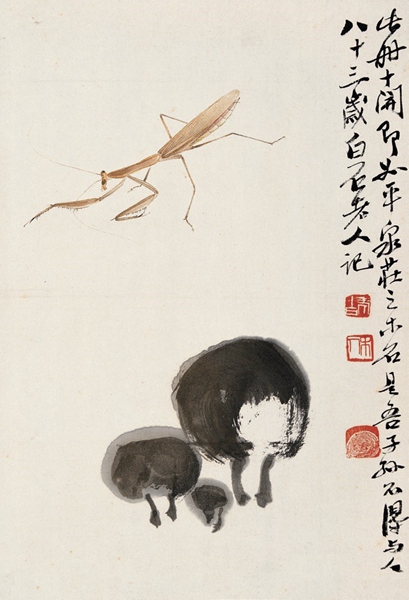

齐白石在作画

片中,在阐述晚年齐白石的艺术成就时说:“变法后的齐白石作品中无不交织着田园风情和文化韵致的双重身影。农民的拙朴和文人的飘逸,就这样奇妙地融会贯通了。后人都说齐白石的作品难学,技法高超固然是一个方面,其实更难的还是齐白石身上的这种独特的杂糅气质,是时代和个人天赋的综合产物,难以复制。”在《黄宾虹》结尾以一句遗言透露了老人的孤傲自信:“1955年3月25日凌晨3点30分,黄宾虹因胃癌在杭州人民医院病逝,享年92岁。据说,在他生命弥留之际,他曾对身边的亲人这样说道:我的作品要过50年, 才有人能看得懂,你们,看着吧。”……诸如此类的解说词,言简意赅,朴素易晓,令人回味。

值得一提的是,本文开头所引的《百年巨匠》片头主题曲出自中央电视台副台长、中央新影集团总裁高峰之手,台长亲自操刀作词,比较罕见,由此也可见他对《百年巨匠》的重视和肯定。片头曲由国内知名男低音歌唱家、中央音乐学院教授彭康亮演唱。为使整部作品呈现统一的质感, 片头曲贯穿整部作品。每个大师的分集, 也根据各自特点选配制作了主题音乐。

齐白石作品

“百年巨匠”对当下文化的启示

《百年巨匠》所选取的这些画坛巨匠,大多有着极富传奇色彩的精彩人生,他们成长于乱世,经历了国家动荡变迁和时代的风起云涌,经历了中西方文化的强烈碰撞;他们大多出身贫寒,但是自强不息,经受了岁月的磨练,用超乎寻常的意志和努力成就了自我;他们中很多都有着胸怀天下的大志向和大抱负、有着对祖国深厚的情怀和强烈的民族责任感,他们将艺术与国运联系起来,用艺术去改造现实、实现理想。虽然他们都生活在相同的社会环境和文化背景下,但是在艺术实践上他们却都有着自己独到的见解和独特的创造,他们的作品都具有强烈的时代感和创新精神,他们为世人留下的是美轮美奂的精湛作品,是代表这个时代永不磨灭的文化遗产。

由于工作关系,赵伟东接触过很多当代画家,感到现在的画家出名太容易, 对名利趋之若鹜,在包装、宣传、炒作肯下功夫,而在艺术上缺少用心、专注和真诚。在拍摄《百年巨匠》之后,他对此更有强烈感受。

现在的画家缺什么?赵伟东归纳了两点:“首先是缺厚重。徐悲鸿自幼熟读四书五经,书法功底深厚,对中国文化有清醒的认识。张大千博闻强记,临摹、收藏、见识和刻苦更是无人可比。齐白石虽出生乡野,但聪明绝顶,对篆刻、书法、古文、诗歌下过苦功。黄宾虹本身就是大学问家,浏览丰富、国学根底深厚。其次是缺历练。齐白石五出五归、独闯北京;徐悲鸿走南闯北、游学欧洲,张大千闯出四川,三上黄山、敦煌面壁三年、又半生辗转飘泊海外,黄宾虹早年投身革命后一直在流浪颠簸之中,人生的历练成就了他们的艺术,他们以毕生的力量把生命的感悟全画出来了。现在的画家很多人急功近利,缺少人生的感悟,缺乏深厚的文化功底,缺乏艺术的真诚,往往是做表面文章,外表浮华没有内涵,学一招吃遍天,技法再好也是苍白的。”

“除了黄宾虹少年的家庭环境以外,这几位大师都是出身苦寒,老天没有给他一个艺术家坯子,一个成为艺术家的环境。经过人生历练,不断地自我拼搏,自我更新,然后实现自我,走出了自己的人生道路,最后自觉地把自己的命运和民族的命运,和历史、文脉挂上钩。从个人奋斗来说,他们无疑都是励志的楷模。”赵伟东说。

杨京岛表示,《百年巨匠》对现在的画家和年轻人都有启示意义和借鉴价值。“大家都知道齐白石、张大千,他们都很有名,他们的画都很贵,然而大多数人对他们的人生和艺术还没有真正的、完整的理解。通过看一些传记图书可以了解这些大师,但是现在有时间坐下来看书的人并不多。我们想通过电视的手段、视觉的效果,让人们对这些大师的人生、艺术有更深入、全面的了解。大艺术家不是随随便便就能成功的,他们每一个人都有传奇的故事、坎坷的经历,他们对人生、家庭、国家的使命感和对艺术执著追求的精神,可以带给我们启迪和思考。”

在赵伟东看来,这些画坛巨匠是中国文化艺术大厦的承重墙,他们对中国美术、中国文化的贡献是不可磨灭的,他们的人生智慧和作品中体现的美学价值是永恒的。“大师不是天生的,是他们用生命、艺术、才华、智慧谱写出来的,不是通过掌握某个技法、学习某个理论、出了某张画来制造出来的。这个片子关注的是大师如何成为大师的,关注的是大师对我们当下的文化有怎样的意义,希望带给大家一个震动,就是重拾一种文化态度。对反思当下急功近利的文化现象,重新认识文化软实力的内涵,思考大师到底是怎么出来的, 对国人也会有所启迪吧。”

据杨京岛介绍,“百年巨匠”已在国家工商局注册。在他的规划中,《百年巨匠》将从目前的36集介绍12位巨匠扩展到100集,启功、黄胄等会陆续进入“巨匠” 的行列。

(本文删节后以《巨匠是这样炼成的》为题,刊于2012年12月6日《中国文化报》)