雕塑之思

时间:2022-02-26 作者:曾成钢

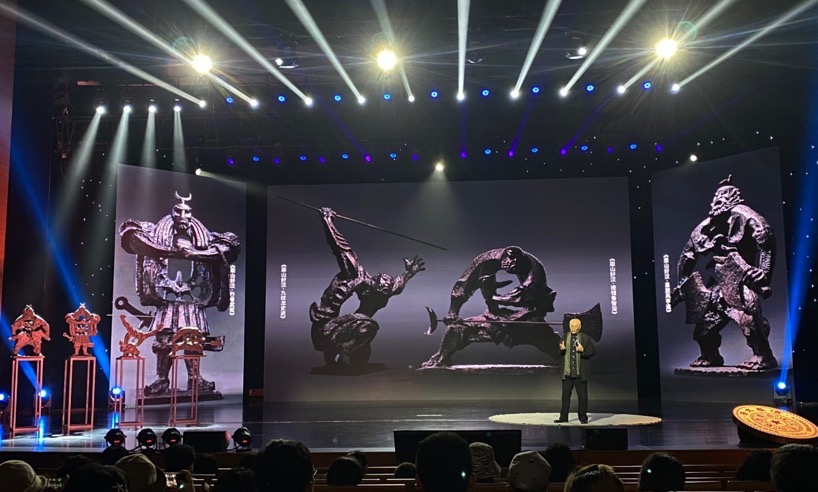

曾成钢教授“人文清华”演讲现场

渔村少年走进雕塑殿堂

什么是雕塑?一开始我也不知道。

我出生在温州鳌江的海边,孩提时代非常喜欢画画,上课时候经常老师在上面讲,我在下面画。真正开始学习绘画是在13岁,那时我每周坐船10公里地去平阳,有时为了省一角三分钱的船费,我跑着去走着回,这是一段很长的路,但是却很快乐。1977年高考恢复之后,我就想考浙江美术学院(中国美术学院前身),但因为没有经验,第一次没有拿到准考证。我觉得这辈子,别的可以不干,一定要做画家,怀着坚定的画家梦,第二年顺利考上了版画系。当时刚刚恢复高考,积压了一大批人才,版画系招满了,学校问我能否调剂到雕塑系。那之前我只见过连环画,根本不知道什么是雕塑,心想只要能进美院,扫地都行。就这样我误打误撞地开始了雕塑生涯。

浙江美院雕塑系是新中国第一个雕塑系,她在1928年诞生于杭州孤山照胆台的一间平房里。成立时像李金发、刘开渠等都是从法国留学回来的。他们按照西方传统的学院雕塑范式,建立了中国现代高等雕塑教育体系,后来又有很多优秀的老师加入,包括我的导师沈文强。这个系统是以泥塑训练为基础,后来又受到前苏联的影响,逐渐形成了社会主义现实主义的艺术传统,这就是中国现代雕塑发展的基本脉络。

当时有影响力的作品是类似于《人民英雄纪念碑浮雕》《庆丰收》《收租院》《农奴愤》这一类写实的、以人物为主的纪念碑。因为当时的条件限制,课堂上几乎天天在捏泥巴,对于其他材料接触都很少。我对于雕塑的理解也仅仅停留在雕、刻、塑造的技术层面。

有一件事对我影响非常大。当时王德威先生在做副院长,他斥巨资引进了一批介绍西方现代美术的画册。在那个年代,这是轰动性的事件。画册印刷精美,内容新颖,西方的各种“主义”,每个艺术家的风格与我们在课堂上学的截然不同。同学们把到图书馆看这些画册称为“吃西餐”,这也极大地开拓了我的眼界。

在中国美术史上,20世纪80年代是一段重要的时期。随着国门的开放,创作环境相对宽松,思想比较自由,美术界的各种观念碰撞激烈,其中有几个重要的事件,一是1979年的星星美展,二是1985年的85美术新潮。年轻艺术家们不满于当时美术界长期以来的社会主义现实主义的窠臼,试图从西方现代艺术中寻找新鲜血液,创作了大量模仿西方行为艺术和装置艺术的作品。这是中国美术一个重要的转型期,美术界经历了一次大的思想冲击。跟我同龄的很多同学、艺术家,他们受到了时代的感召,纷纷投入到这股新艺术的浪潮当中。

但是我却不在现场。本科毕业后我被分配到了东阳陶瓷厂,去抄电表,后来又调到绍兴园林管理处。但不论是东阳还是绍兴,环境中的一切都与“艺术”无关,我完全不晓得外面的艺术界已经潮水汹涌了。塞翁失马焉知非福,这样的阴差阳错,让我和艺术保持了一个清醒的距离,没有被任何一股“浪潮”裹挟,反而找到了属于自己的艺术语言。

曾成钢教授 “人文清华”演讲现场

厚积薄发,青铜寻艺

从1983年到1988年,我连续考了5次研究生。重返校园后,立志要把这几年耽误的时间找补回来。我读研时的状态是这样的:从周一到周五,吃住都在工作室;周末坐火车回绍兴,在车上画稿子;创作时扎一排架子,几件作品同时开动;泥巴是一翻斗车一翻斗车地往屋里推。在这样的拼命工作下,两年时间我做出了32件作品。

在艺术的钻研上,我盯住了青铜器,把图书馆里相关的画册都翻遍了,还跑到陕西省博物馆和上海博物馆去观摩,带着干粮住了好久。青铜器刚健、厚重、古拙,它的内在结构、体积、张力具有和雕塑本质相同的意义。最有吸引力的是青铜器的纹饰线条,曲直的造型出神入化,在规格化的图案共性之外,充满了生命力和力量感,凝聚着自然的神力,散发出一种遒劲和的张力,我把它称之为“青铜线”。

那一时期我创作的《精灵系列》,就是在探索如何把青铜器变成雕塑语言,比如公鸡的鸡冠和爪子,青蛙背部的乳钉,鹿、羊身等尖细的四肢,都来自于青铜器。我去掉动物的体积,突出它们的特征,使它的空间更大,更加融通,更富有东方神韵。青铜器的霸悍张力,也带给这些柔弱的小动物新的生命力和力量感。

与此同时我还做了《梁山好汉》系列。我在青铜器里不仅发现了“青铜线”,还看到了容器的“空”,这给我带来了新的启示:必须要把人物做“空”。小时候我很爱看水浒环画,就想到可以用这些英雄人物为题材,表现我所追求的雕塑理念。因为前面曾提到过,本科时我不仅习得了传统写实手法,也受到了比如:布德尔(Antoine Bourdelle,1861–1929)、扎金(OssipZadkine,1890–1966)、摩尔(Henry Moore,1898 -1986)、大卫·史密斯(David Smith,1906-1965)等西方现代艺术的影响。搞艺术必须要和别人不一样,曾成钢做东西必须是曾成钢的风格。把雕塑掏空是摩尔的典型风格,他作品的孔洞线条流畅圆润,没有明显的棱角,而梁山好汉的“空”是粗犷的、雄浑的,空而不空、空而不散。

梁山好汉们都有各自的形象符号,应该遵循人物自身的逻辑,用“空”把人物的名号表达出来。比如武松的造型像鼎一样,他的胸部被掏空,取而代之的是几个规则的孔洞,这样引导观众去联想到佛珠,由此而言这个“空”是有道理的。与此同时,夸张手法有助于达到写神达意的效果,比如李逵的两把板斧很突出,胸毛变得很粗,通过空洞凸显出来,给观众一种浑身长毛的感觉。鲁智深的形体则是抱在一起的,突起的肋骨就像箩筐一样编织在一起,虽然有空洞却是一个整体。通过这些钻研,我赋予了梁山好汉们新的造型,也找到了属于自己的艺术语言。

1989年恰逢第七届全国美展征稿,老师鼓励大家参与创作,我结合自己在绍兴的工作经历,创作了《鉴湖三杰》。雕塑表现了秋瑾、陶成章与徐锡麟三个具有传奇色彩的英雄,他们的事迹深深触动了我。这件作品我闷头做了一个月,一气呵成。造型和构图依然采用了“鼎”的概念,还把“青铜线”用到了形体处理中,这种“以线入体”的语言让作品造型非常洗练。对此理论家们是这样评价的:“简洁概括的塑造语言,错落有致的空间布局,拱型结构意喻的庄严,钟型轮廊产生的铿锵之力,取得了形式感与内在精神力量近乎完美的统一。”可以说《鉴湖三杰》是我人生的转折点,它获得了第七届全国美展雕塑金奖,那之后的30年以来雕塑金奖一直空缺。这件作品也让我在雕塑界崭露头角。

对于青铜器的研究和实践,让我对艺术创作有了自信,对雕塑也有了自己的理解。我认为:艺术没有新旧,只有好坏。“新旧”只是时间的概念,没见过为之新,见过为之旧,且随着时间的推移,它是相对的。“好坏”却是价值判断,是对品质的要求,倘若一个东西品质不佳或价值不高,无论过多久它都不是好的。

“人文清华”演讲现场

噩梦与破局

1991年研究生毕业后我留校任教。后来有个机会,学校派我去了意大利博洛尼亚美术学院做访问学者。这是世界上最古老的美术学院,以此为基地,我从意大利到巴黎,从巴黎到英国,又从英国到西班牙,我白天看博物馆,晚上坐火车赶往下一站,一个城市接一个城市地走,见识到了西方艺术的博大精深。对于学艺术的人而言,欧洲艺术的妙处,必须要在现场看原作,我见到了很多只在画册上看见过的作品,看得眼花心乱。

最让我震撼的是米开朗基罗为美蒂奇家庙做的《晨》《暮》《昼》《夜》。这几个雕塑超出了常规雕塑的概念,有一种神性的力量。米开朗基罗曾说:“把我的雕塑和古希腊雕塑一起从山上滚下来,我的雕塑不会碎而古希腊的雕塑则会碎”,这四件作品完美地诠释了这句话,雕塑的整体感、体积感、分量感就如同麻袋里装了土豆,是个浑然天成的整体。在这组作品面前我双腿哆嗦,米开朗基罗是上帝赐给这个世界的艺术家,他的东西是无法超越的。

没有出国之前我很自信,觉得自己的雕塑很棒,有张力有内容有构图还有自己的语言。当在欧洲密密麻麻的艺术作品面前时,我感觉自己太渺小了。我白天看博物馆,接受大师的洗礼,却经常夜里做噩梦。人家都已经做成这样了,我还要不要继续做雕塑?从意大利回来后,我陷入到一种失语的痛苦。痛苦源自于不服,不想认输。

尽管如此我仍坚持创作,在今天回看,有两件作品尤为重要。第一件是为上海龙华烈士纪念馆创作的《丹心忠魂》,这是一组体量巨大的浮雕,作品在写实基础上用象征性手法,再现了上海历史的经典场景,比如吴淞陈化成抗英、小刀会起义、辛亥光复、工人运动、党的斗争、文化运动、解放战争等。构图上我采用了像版画一样的平面语言,用垂直线条与块面组合表现人物的强密度,突出铜墙铁壁般的氛围,这是我在欧洲看了很多大型纪念碑和大型浮雕壁画后得到的启示。

第二件是为温州博物馆创作的《中国古代神话传说》。就艺术形式的探索而言,这是《丹心忠魂》的延续;但“神话”这一主题,更接近我所要追求的目标。馆方给的创作主题是“温州故事”,我认为每个城市的历史基本差不多,就把“敢为天下先”的温州精神与盘古开天、精卫填海等神话传说中的精神连起来,做了9组巨大的正面人物浮雕,每个人物高16米。正面人物浮雕是非常难处理的,尤其是这种巨型的尺度,我尝试了一些方法,比如在技术手法上采用了40厘米的高起位,在画面构图上把人物的手、脚垂挂通天,辅助一些线条来增强神话感。从最后结果来看,这组作品是非常成功的。

这两次创作让我从失语状态走了出来。我觉得我能行,无论是题材、体量、还是制作、加工,有能力做到欧洲艺术的品质,甚至能超越它们。

“人文清华”演讲现场

传统语言的现代转化

有一次,我与艺术理论家孙振华交流,他问我:“在今天的艺术格局当中,有前卫的,有传统的,各人有各人的定位,你对自己是怎么定位的?”我思考了很久,从我个人经历来说,20世纪80年代考研的那几年,让我与先锋艺术浪潮保持了距离,后来在欧洲的游历经历又让我认识到了自己的位置与能力。在艺术观念上,我不采用前卫、先锋的姿态;在艺术趣味上,我不选择刺激、挑衅的口味;在作品的形态上,我不主张激进、极端的方式。这相当于在足球比赛里我打了一个中场,进可攻退可守。总体来说,我还是一个学院派,是一个有约束的前卫、积极的保守、有原则的创新和有变革精神的学院派。

中国现代美术继承的是西方的古典传统,我们的现实主义就是西方的古典主义;而西方在求新求变的过程中,所追寻的是东方和其他地区的审美经验。这是一种互相学习、互相融合的状态,我们缺少的要学他们的,他们缺少的要学我们的。经过近代一百多年的融合发展,今天我们正站在一个东西交汇的中心点,一切艺术样式,无论新旧,都能找到它的一席之地,这便是我们实践的基础与优势。

打“中场”,就是全方位地吸收学习,通过这种方式,走出第三条道路。它既不是复制传统,也不是纯粹模仿西方现代艺术,而是对东西方的传统与现代进行传承、转化与创造。2000年左右,我提出了“传统雕塑语言的现代转化”这样一个学术主张,即:从不同的地域和文化中发掘可以被借鉴吸收的优秀传统,进行创新性发展、创造性转化,构建具有当代东方艺术特征与精神内涵的艺术体系。我认为,中国的艺术形式和艺术思想产生于中国文化的土壤之上,只有对中国文化有深刻领悟,才会对中国艺术有真实的理解。有针对性地对传统进行学习研究,汲取传统的营养,借鉴文化理念和视觉元素,进而构建中国现代雕塑的传统,是今天雕塑人所面对的重要课题。

为什么要回溯传统?拥有自己的传统,是一个民族,一个行业得以延续、生长的根。今天的中国雕塑所面临的问题比起其他艺术更为复杂,比如现代与传统的关系、中国与西方的关系、艺术与社会的关系,作品与环境的关系、作品与现代科技的关系等等。而从传统出发,以自身的生存经验、体验方式和价值观出发,是雕塑家在回应这一系列问题时的必答内容。

文化艺术的传统是什么?是历史长河中,前人创造并流传下来的有造型审美价值的一切物象,以及背后所凝结的时空观念、生命认知、哲学理念、审美体系、情感体验、观察方法和表现方法。举例来说,秦陵兵马俑与希腊《胜利女神》是同一时期,西汉霍去病墓的石雕与罗马雕塑是同一时期,山西高平的铁佛寺彩塑与米开朗基罗的《大卫》是同一时期。这些作品是世界顶级的,完全不逊于当时其他文明。除此之外,中国古代的文字、玉器、家具、建筑等等都是伟大的创造,中华文化上下五千年,传统留下的遗产太丰富了,我们一定要有自信。

无论东方传统还是西方传统,都是很好的文化,但在今天的现代语境下,必须要将其转化出来。什么是转化?转化是事物A通过某种途径转变为事物B的一种方法,它不是简单的变化,是要对两者进行创造性重构,且A必须包含B文化基因。什么叫创造?创造就是找出新方法、建立新理论、创作新作品。创造有三条路径,首先是继承传统,从“有”到“再有”,这是一种超越;其二是反叛传统,从“无”到“有”,这是一种发现;其三是传承传统,是从“有”到“新有”,这是一种转化。

转化的方法有很多种,比如:摹写自然、不写自然、心写自然,无论哪一种都需要有大气象、大境界、大格局,都需要有真功夫和真言语。转化的目的,就是在当前世界东西方文化的格局中,通过对古代和现代文明的学习,通过对传统的追溯,借助传统的力量,建立过去、现在与未来的联系,传承经典、立足当代、面向世界,走出一条符合自身发展的道路。

艺术家必须保持对社会的思考,考虑以怎样的精神追求来延续文化生命融入到自己的创作当中。2013年我在德国做了人生中第一个大型个人展览。展览名字叫“穿越”。我把精灵、莲和大觉者三个系列二十余件作品带到了欧洲,展览时来了很多西方艺术家和评论家,有文章把我的作品称之为“东方泛灵主义”,脉络与西方相似,精神气质却完全不同,在西方的枝桠上结出了东方的果实,而这也正是近二十年来我思考问题,创作和举办活动所一直坚持的方向。

走向公共空间

西方的社会生活中,随处都能看到各式各样的雕塑,这已经成为他们文化生活的一部分。我们在城市发展过程中,也修了很多城市雕塑,比如深圳的《开荒牛》,重庆《歌乐山烈士纪念碑》,沈阳《九一八纪念碑》等作品,这些早已成为城市的名片和文化的象征。

1982年,在建设部、文化部和中国美协的领导下,成立了全国城市雕塑规划组,“城市雕塑”一词被正式提出。这个词反映了艺术家对于雕塑与公共关系的阶段性认识。作为城市的组成部分,城市雕塑代表了城市艺术文化的水准,它的建造也是政府管理工作的一部分,因此政府的认可必不可少。而“城市雕塑”一词出现之后,有些艺术家曾经陷入了“艺术创作者”与“工程包工头”两种身份的矛盾之中,一些人在脑子里把这两件事情对立起来,认为搞城市雕塑是在“搞钱”而不是“搞艺术”,甚至一度敬而远之。自2000年以来,随着公共艺术概念的普及,这种情况在逐渐改变,艺术家们开始更新对于雕塑公共性的认知,越来越多的雕塑家投身于城市公共空间的创作。

当然这些年我们还是交了不少学费,一些雕塑概念僵化、粗制滥造,忽视了城市雕塑应有的艺术美、材料美、工艺美、功能性和文化性,导致了浪费。群众的眼睛是雪亮的,作品如果做不好,立在外面是要挨骂的。我们常常能够听闻很多编排雕塑的顺口溜,也常会有机构在评哪个是最丑雕塑,尽管如此,每年仍然有很差的雕塑立起来。如何杜绝视觉垃圾,解决城市雕塑发展的乱象?关键在于要让有品质的作品走进公共空间。

自2000年在杭州太子湾公园策划首届西湖雕塑邀请展以来,我作为策展人先后策划了几十个大型公共雕塑项目,从大量的实践经验中,我发现,一件好的户外雕塑应当具备这样一些要素:要有好的想法,选择合适的艺术语言与作品规模来表达,要考虑作品与环境的关系,还要有精良的制作。“立意”“风格” “材料”“尺寸” “环境”,这是评判公共雕塑的五要素。具体而言:立意,艺术家的概念与构思通过作品的表述来呈现;风格,展示的是艺术家的天赋与魅力;材料,这是雕塑的载体,材料的运用能够最大限度地展示作品的意图;尺寸,在一定的空间范围内,不同的大小比例彰显出的体量带给观者的体验和冲击截然不同;环境,作品与环境的关系是影响雕塑成功与否的最终环节。无论是在室内还是在户外,几乎所有雕塑作品都受这五个要素的影响。

对于研究公共雕塑的学者而言,一个基本的共识是很难用“好”“坏”这样的词语简单做出判断。因为公共雕塑是以美化城市环境、传播文化艺术、服务大众生活为目的的实用项目,它是多领域交叉成长相互碰撞的最终结果,同一件作品在不同的环境中效果有可能完全相反,这与作品的材料、体量、环境等诸多因素相关。“五要素”秉着问题越具体标准越明确的逻辑,深入聚焦雕塑作品所涉及的各个环节;它抱着一种开放的态度来看待雕塑,好雕塑中有不足的地方,坏雕塑中同样有可取之处。这就很好地解答了公共雕塑“为何好,为何坏”的问题。

什么才算是一件成功作品呢?我以为,一个称得上成功的公共作品,五要素里面至少要达到三赢,即政府认可、老百姓认可、艺术家认可;还有这个作品放到这个环境里面是协调的,这是环境的认可,这也很重要。如果继续提高,达到四赢或者五赢,那这个作品就可以称之为完美了。

曾成钢作品

雕塑公园的价值

这些年我在主持中国雕塑学会的工作,其中一项重要内容就是积极推进雕塑公园的建设。

现代雕塑公园产生于工业革命时期的欧洲, 它是城市发展过程中,用来改善人居环境的重要途径。中国雕塑公园从20世纪80年代出现到今天有三十多年的历史,并不是一个陌生主题,不同时期建设的雕塑公园记录着地区文化的发展,早已成为人们日常生活的一部分。尤其是最近十年,雕塑公园在美化城市环境,调节人文生态,弘扬区域文化,走向生态文明新时代,建设美丽中国的过程中发挥着积极正面的作用。它连接起政府、景观设计师、雕塑家与公众等多个领域,作为“大众文化”与“精英文化”转化博弈带,围绕公园展开的各种活动解决了环境美化问题,也解决了城市雕塑发展的困境,从另一条途径建构了城市性格。

2011年中国雕塑学会受地方政府委托,正式牵头策划雕塑公园。十年来在7个城市组织大型雕塑创作活动16场,建成大型专业雕塑公园6座,落地5米以上的大型雕塑1000余件,覆盖城市公共空间10000余亩,产生了广泛的社会影响,其中系列方法与模式构成了雕塑公园发展的重要经验。

曾成钢作品

中国雕塑学会一直在探索建设一个“成熟的评价机制”,即政府出资举办雕塑展,挑选艺术委员进行评选并向全世界邀请艺术家参赛。参赛作品需要经过三轮评选,一是想法的评选,二是雕塑小稿的评选,最后作品放到公园里再评选,从而形成一种良好的合作机制。被赋予信任的艺术委员则需要对政府和艺术家负责,并且将环境影响与观众态度纳入考量。

以芜湖雕塑公园为例,公园通过政府、艺术高校与学术机构联合发展的方式,依托每年举办的“刘开渠奖国际雕塑大展”,持续进行公共雕塑展览与收藏,这种方式被业界成为芜湖模式。芜湖雕塑公园2011年才开始建园,从一座遍布坟地的荒山到“中国雕塑之城”、国家3A级景区只用了10年的时间,国际雕塑公园联盟主席格楚•爱希理曼(Gertrude Aeschlimann)认为它可以排进世界雕塑公园的前五名。

再比如郑州雕塑公园,在“芜湖模式”的基础上,公园建设过程中形成更加详细的流程规范。从调研策划、公开征集、平面稿评选、立体稿展览,到加工制作、监制、定点、安装,每一个环节都建立了标准和规范。建设过程中对于雕塑的高标准和严要求,倒逼了雕塑产业的升级,因此被业界称之为“郑州标准”。总体而言,今天中国的雕塑公园,不管是数量、材料、想法、制作、对环境的控制等方面都做得比较好,与欧美顶级雕塑公园的距离正在缩短。

从这些年努力的结果来看,雕塑公园作用还是非常明显的。艺术家通过这几年的努力,公共意识在加强,责任心也在加强;领导在雕塑的建造过程中越来越重视艺术规律,把握艺术质量关,宁肯少些,但要好些;公众对于雕塑从不知道到知道,从没感觉到有感觉,从不理解到理解,对艺术的认知在慢慢提高。这是我最乐意看到的,公共艺术最大的特点就是它要体现公共性,公众的意见、参与、认知水平和接受态度是非常重要的一个环节。

如今,从基础建设到文化建设,社会条件与大环境越来越好,为雕塑创造了极好的发展条件。可以说,今天中国的公共雕塑正处在一个发展的黄金年代,中国的雕塑还有很大成长空间,我对未来充满了信心。

(本文为雕塑艺术专项基金主任、中国美协副主席、著名雕塑家曾成钢2021年10月19日在清华大学“人文清华”讲坛的演讲,录音整理、文字整理:闫坤)

010-64928611

010-64928611